从卫星地图上可以清晰看到,中控墨脱部分(约6500平方公里,大致位置位于林芝右下方的小红圈)是藏南地理单元沿雅鲁藏布江向北延伸的一段稍宽的峡谷。最南端近实控线处的西让村(也就是雅下水电站引水隧洞出口附近)江面海拔605米,墨脱县城海拔1100米。肯定都不属于青藏高原地理单元。

而在我读过的历史教科书中,关于基本上作为现代中缅边界线和中印东段边界实控线的“麦克马洪线”的描述是:英印当局非法地以喜马拉雅山脉的山脊线代替传统习惯线划定的非法边界。

而明显位于喜马拉雅山南坡的中控墨脱县大部分地区,却在麦线以北,显然不符合这一描述。

实际上,关于非法的麦克马洪线,比较准确的描述是:喜马拉雅山脉山脊线(分水岭)以南地区,有明确的中方有效治理证据的地区,继续归中国;没有这种证据的地方,归英印当局。

当然这种有效控制的标准极为苛刻:历史联系不算,朝贡关系也不算,不完整的征税权也不算。什么才算?基层政府和驻军。

中控墨脱地区(当然不止这块,还包括察隅、错那等6县的山南中控区域)恰好就符合这种条件,所以尽管位于喜马拉雅山南麓,依旧在麦线以北中国一侧。

而让这些地区满足这种苛刻条件的先辈中,有两个人不能忘记:

清末四川总督赵尔丰;

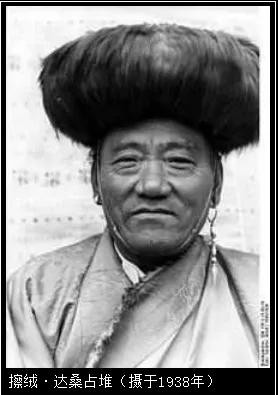

西藏地方政府噶伦、二十年代藏军总司令擦绒·达桑占堆。

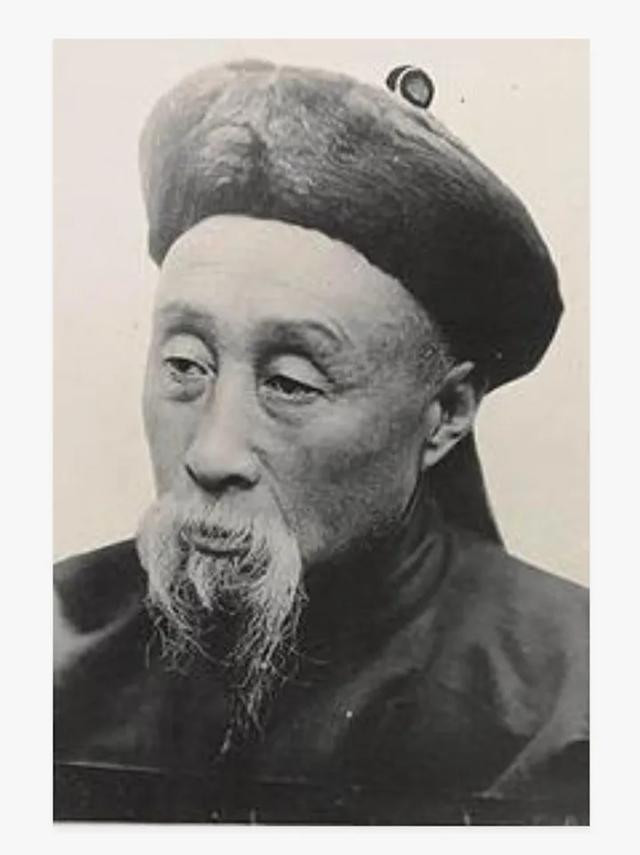

赵尔丰,1903年以道员(介于副省级与正厅之间)身份入川,至辛亥被杀前,八年中大部分一头扎进川康、滇北、臧东藏南的高山深谷地区,在那个风雨飘摇的时代,以铁血手段+菩萨心肠镇压叛乱、改土归流,为中国在西南地区的有效治理提供了关键性证据和法理依据。

而在此之前,包括统治墨脱北部地区仅几十年的波密土王(辖下波密县、墨脱北部、察隅县部分地区等)在内的一票土王、土司,都与缅北江心坡地区的土司类似,与中央王朝或西藏地方政府之间的关系相当松散、而且叛服不定。没有赵尔丰,现代中国藏东南和川西滇北一带的版图,很可能会凹进一大块。要知道末代波密土王真的是最后病死在英属印度的。

没有赵尔丰,甚至整个西藏的前途都可能出现变数。这个话题更不便展开。

但只有赵尔丰还不够。1911之后,藏区清军崩溃解体。波密土王卷土重来。接力的是擦绒·达桑占堆。

这位被指为亲英派的藏军总司令,在1920年代为了搞掂波密土王,不惜搭上自己的一个女儿,然后又经过五年艰苦的战争,才把包括墨脱北部的在内的波密土王辖地纳入西藏噶厦直接治理之下。

当然这位擦绒·达桑占堆在晚年也犯了重大错误。好在后代迷途知返,为建设新西藏做出了应有的贡献。

在那个积贫积弱的年代,为尽可能捍卫真正的领土主权,无数先辈付出了鲜血和生命,总算保住了差不多四成的喜马拉雅山南坡国土。历史不可能记住所有人,但他们中的杰出代表如赵尔丰、达桑占堆,不应该被后人忘却,不管他们曾犯下什么错误甚至罪行。

中国强大之后,又经过多次战争和武装冲突,基本上守住了中印东段麦线。

相关资料精选

墨脱县

-{མེ་ཏོག་རྫོང་།}-

地名出处藏语:花朵

墨脱县在林芝市的位置

概览

国家 中华人民共和国

隶属行政区 西藏自治区林芝市

区划类别 县

区划代码 540423

政府驻地 墨脱镇

乡级行政区数8

- 镇数1

- 乡数7

- 街道数0

地理

总面积31395 km²

(南部 24000 km²为印度实际占领)

人口及经济

总人口10000

其它

邮政编码860700

电话区号+86 (0)0894

网站:西藏墨脱县公众信息网

墨脱县(藏文:མེ་ཏོག་རྫོང་།,藏语拼音:Mêdog Zong,威利:me tog rdzong)是中华人民共和国西藏自治区林芝市下属的一个县。

墨脱藏语中意思是“花朵”。面积31395平方公里(该县南部2.4万平方千米地区为印度实际占领,划入“阿鲁纳恰尔邦”),主体居民为门巴族和珞巴族,使用语言为门巴语和珞巴语,文字通用藏文书写,2003年人口1万人。邮政编码860700,县政府驻墨脱镇。该县被麦克马洪线一分为二,麦克马洪线以南地区为印度实际占领,边界问题仍未解决。

历史

墨脱一带古称白玛岗(Pemako)。根据历史传说,18世纪之前,墨脱主要是珞巴族的居住地,18世纪起门巴族开始迁入墨脱一带。

噶朗王(波密土王)旺秋绕顿为将统治势力伸入白玛岗,约在1881年在地东创建了地东宗,首任宗本是门巴族的诺诺拉。因地东缺水,1919年将宗政府迁至墨脱,并改地东宗为墨脱宗。[1]

1952年春,中央与西南局批示成立中共西藏工委波密分工委(解放军第53师兼)下属的“珞渝工作组”,解放军第53师教导大队政委(营级)连有祥任珞渝工作组组长、党组书记和军事代表。1952年6月25日,珞渝工作组一行8人从波密倾多出发,顺河步行南下,向珞渝挺进,中国人民解放军首次进军墨脱。 最初,工作组设在了倾多宗帮辛区。不久,工作组增加到19人,该驻墨脱宗。[2]

地理

墨脱县平均海拔1200米。地势由北向南急剧下降,从北部高达7756米的南迦巴瓦峰,下降到南部仅数百米。

交通

墨脱县是中国最后一个通公路(全年通行)的县,在2013年之前只有一条临时性的泥泞道路,仅越野车能全年通行。物资运送只能通过“接力赛”的方式进行:每年5月-11月,该临时公路北段通行,而南段则有多处被大量的降水引发的山泥倾泻冲毁,从波密出发的物资放在“80K”(即波密到该处距离80公里)的地方暂存;11月-次年5月,公路北段被大量积雪覆盖而无法通行,此时南段由于进入旱季,临时公路修复工作完成,从墨脱出发的车队抵达“80K”接收物资。[3]

步行出入墨脱的路主要有两条:一条是从米林县派镇翻越喜马拉雅山脉的多雄拉山口,沿多雄拉到墨脱的背崩乡后,逆雅鲁藏布江北上至墨脱县城,全程约115千米,步行需4天时间。这条路在每年的6-10月份可以通行。另一条是从波密县沿扎墨公路行走,全程141千米。

2009年4月20日,西藏波密扎木至墨脱县城的永久公路扎墨公路开工建设。此项建设将终结墨脱不通公路的历史,可一年四季通车。[4]2010 年12月15日,全长3310米的墨脱公路嘎隆拉隧道顺利贯通。2013年9月19日中国人民解放军成都军区某汽车团过冬运输物资车队抵达墨脱,波墨公路重新开通。2013年10月31日,扎墨公路全线建成通车,标志着中国唯一不通公路的县的历史的终结及全国县县通公路。[5]

行政区划

目前下辖:墨脱镇;背崩乡、德兴乡、达木乡、旁辛乡、加热萨乡、甘登乡和格当乡。

资源

雅鲁藏布江从朗县进入林芝地区,绕南迦巴瓦峰作奇特的马蹄形回转,在墨脱县境内由南迦巴瓦峰脚下向南奔泻而下。水力资源极为丰富,其天然水能蕴藏量达6880余万千瓦。仅在雅鲁藏布江大拐弯一处,水能就占雅鲁藏布江全部水能的2/3,占全国水能蕴藏量的1/10。

地震

1950年8月15日,墨脱县发生里氏8.5级地震。地震引发山体崩塌、滑坡和泥石流,墨脱大地面目全非。这次大地震中,中印两国共死亡约4000人。

赵尔丰

赵尔豊

赵尔丰

赵尔豊(1845年-1911年),字季和,祖籍山东莱州,生于奉天铁岭(今辽宁省铁岭市),清汉军正蓝旗人,其父作过山东泰安知府。

赵尔豊共有兄弟四人,排行第三。次兄为《清史稿》的编纂者赵尔巽。

生平

赵尔丰最初在山西历任静乐、永济知县,后由时任四川总督的锡良推荐,出任永宁道。1905年5月,时任清驻藏大臣的凤全在巴塘遇害,赵氏被调任建昌道,并受命招募兵勇,平定地方土司的叛乱,这也是其参与和川边藏区相关的事务的开始。当时,由于清政府和驻藏官员对藏区事务的处理不力,致使原本反英的西藏高层统治者转而成为亲英势力,而得到英国支持的西藏地方军队也经常在西康和川边地方制造军事冲突。根据这一情况,清政府制定了在川边实行改革藏政和改土归流的政策,意图稳定川边局势。赵尔丰“剿办巴塘七村沟,搜杀藏民达数百人,尸体抛入金沙江,而且将其中七个暴动首领,剜心沥血,以祭凤全”。紧邻乡城人准备支援巴塘,赵尔丰又围剿乡城,一千二百一十名僧人和俗人被杀。将“乡城桑披寺、巴塘丁林寺焚毁,将寺内佛像铜器,改铸铜元,经书抛弃厕内,护佛绫罗彩衣,均被军人缠足。惨杀无辜,不知凡几。以致四方逃窜者,流离颠沛、无家可归。”[1]

赵氏平定西康地方土司叛乱之后,充任川滇边务大臣,并开始在西康进行改土归流的政策。

1907年,锡良离任,赵氏一度代理四川总督一职。1908年又升任驻藏大臣兼任川滇边务大臣,在打箭炉驻兵,改设打箭炉为康定府后又设登科等府,加强清政府对西康的控制。1909年,赵氏挫败进攻巴塘的西藏叛军,并乘胜进入西藏,收复江卡、贡觉等四个部落地区,更越过丹达山向西,一直到达江达宗,此时距离拉萨只有六天的路程,达赖喇嘛逃往英属印度。赵氏上书请求乘胜平定西藏全土,并建议在藏区推行革教易俗政策,由于担心其举措过激,为避免事端,清政府没有允许。之后赵氏又收复了三崖(今贡觉、瞻对、波密和白马岗等地)。

1911年4月被朝廷任命为四川总督,到任前由王人文署理。因保路运动起,四川局势动荡。8月2日,赵氏赶到成都,为稳定局势,赵氏曾联名地方各级官员请求中央改变铁路收归国有的政策,但没有得到允许。之后局势升级,不但出现罢市、甚而发生保路同志会会员冲击总督府的事件,引发大规模流血冲突,称为辛亥保路死难事件,也称成都血案,此事件引发全省乃至全国的骚动。后赵氏被认为迫于政府命令在不得已的情况下进一步实施镇压,逮捕保路同志会领袖蒲殿俊等9人,导致同志会的成员和反对势力围攻成都,川军不愿意接受命令继续镇压,清政府于是派湖北新军入川平定动乱,导致武昌兵力空虚,因此该事件也被认为是辛亥革命的导火线,赵氏也因此事件被免去四川总督一职,留任边务大臣。

不久武昌起义爆发。11月22日和25日,成都召开四川官绅代表大会,宣布脱离清朝,自行独立,成立大汉四川军政府,原咨议局议长蒲殿俊任军政府都督,陆军第十七镇统制朱庆澜任副都督。赵氏随即将政权移交蒲殿俊。后来发生兵变,蒲殿俊出逃,赵氏一度重新掌握政权,但随后标统尹昌衡率兵进攻总督府,赵氏被擒,后被押至贡院斩首。

评价

近代中国对赵氏的评价多有争议,有人认为赵氏在历任各地方行政长官过程中实行严厉和强硬的统治,比如在永宁地方镇压苗民起义,以及镇压保路运动,对平民进行了屠杀,民国与中共官方对其评价极为负面,其中均称赵氏是一个“屠夫”、“刽子手”或“杀人王”。

也有学者(如章士钊等)提出应该全面公允评价赵氏,在揭露其罪行的同时,应该注意到他在历任地方长官过程中的确也对地方的治安稳定和民生发展起到了一定的正面影响,特别是在对川边的事务处理方面有不可以磨灭的贡献,据统计赵氏所收复的川边土地东西约三千余里,南北约四千余里,赵氏在其中设立行政单位有三十余个,这也成为后来民国西康省设治的基础。这也使得清末的西藏局势没有向更坏的方向发展,某种程度上维护了国家的统一。

瓦弄勒卡玛坝子西南角峰顶积雪的大山之下,在那峭崖上勒石镌刻着每个有八仙桌面大小的十个汉字:“有朋自远方来,不亦乐乎 ”,巨大的刻石下方留款:“大清国一品顶戴、双眼花翎、钦差大臣赵尔丰,亲临勘界、刻石、……”

1927年,章士钊创作诗卷《将军叹》中,对赵尔丰的军事才能及整治川边的功绩给予了肯定。“晚清知兵帅,岑袁最有名;岂如赵将军,川边扬英声。”,“政变始辛亥,全川如沸羹;纵贼舞刀来,丧此天下英。”

尚秉和在其《辛王春秋》一书中说:“尔丰自光绪三十一年以次,勘定康地,驰驱劳瘁,至是凡七年,共用款六十余万,部拨经费尚余三分之一,而西康全域皆定。尔丰之治康,以傅嵩谋。狎其人,并知其山川扼要形胜”。断言:“自清以来,治边者无有着功若此者”。

贺觉非在《西康纪事诗本事注》中的《赵尔丰经历情况及其永世》注中也说:“尔丰之治边也,先与兵威,……边地既定,即从事各种建设。……但奠定西康政治之始基,宜为赵氏。……赵本人亦明敏廉洁,办事公正。犯法者虽近亲不稍恕,康人多信服之”。

近代着名学者李思纯也说:“金沙江以东十九县,尚能归附 (指改土归流),皆清季赵尔丰之余威,于民国以来诸边将无预也。”

锡良对赵尔丰极尽推重之词:“忠勤纯悫,果毅廉明,公尔忘私,血诚任事。”

赵尔丰曾在路途发现一家百姓无隔夜之粮,而地方官不知,即以严惩。“知县是知一县之事,即知人民事也。故勤政爱民者,因爱民而勤政。非勤政为一事也,爱民又为一事也。凡民有疾苦,而官不能知之,不能救之,是贼民者也。”[2]

引用

↑ “赵尔丰及其巴塘经营”《西藏研究》1989年第4期

↑ -{zh;zh-hans;zh-hant|赵尔丰 白发川督 断头蜀中}-. 新京报. 2011-07-14.

炒股杠杆软件排名提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:a股配资"真正的安全不在试验场

- 下一篇:石家庄股票配资马桥镇推出“人才磁吸”行动